董卓,是开启汉末三国大乱世的“大魔头”,他残忍好杀,酷虐无情。然而,董卓初入洛阳时,却被当时的名士,也就是“文化人”给摆了一道。董卓掌握朝政后,征辟了许多名士天天盈,任用了很多“文化人”为刺史、太守,结果他们却联合起兵讨伐董卓。

公元189年,汉灵帝驾崩,大将军何进辅政,在袁绍的建议下,何进召董卓、丁原等四方猛将进入洛阳,以此逼迫何太后同意诛杀宦官。结果何进被十常侍杀死,袁绍冲进皇宫屠戮宦官,董卓此时带着西凉兵进入了东汉帝国的首都。

董卓诱使吕布杀了丁原,兼并了丁原所率领的并州兵。而且在此之前,“何进及弟(何)苗先所领部曲,皆归于卓”。从此,董卓凭借所掌握的武装力量,成为具有条件控制东汉政府的唯一权力人物。但当时洛阳还有一股势力,那就是以袁隗、袁绍叔侄为代表的士族官僚和名士们。

如何安抚当时的士大夫和世族高门,据《后汉书·董卓传》记载,董卓与司徒黄琬、司空杨彪为陈藩、窦武平反,赦免了受到党锢之祸牵连的所有士人。黄碗、杨彪是身居高位的世族代表人物,董卓这一行动,当然得到他们的支持。

其次则是对“名士”,加以争取,对董卓来说,这是更为重要的问题。董卓久在凉州,长期担任武职,与名士们之间不可能具有联系;而且“习于夷风”的凉州将校,以及董卓本人,要取得名士们的好感,也极为困难。如何争取,所迫切需要的天天盈,是一个能为之牵线搭桥的人物,其时最符合条件的,在董卓眼中只有周毖其人。

因为周毖有两重身份:

第一,周毖与董卓是同乡。虽然史书记载,有的说周毖是武威人,有的说是汉阳郡人,不论武威还是汉阳郡,都属于凉州,周毖与董卓是同乡。

第二,周毖是周慎的儿子,董卓曾与周慎一起平定边章韩遂之乱。而周毖当时也是名士,所以牵线搭桥比较合适。

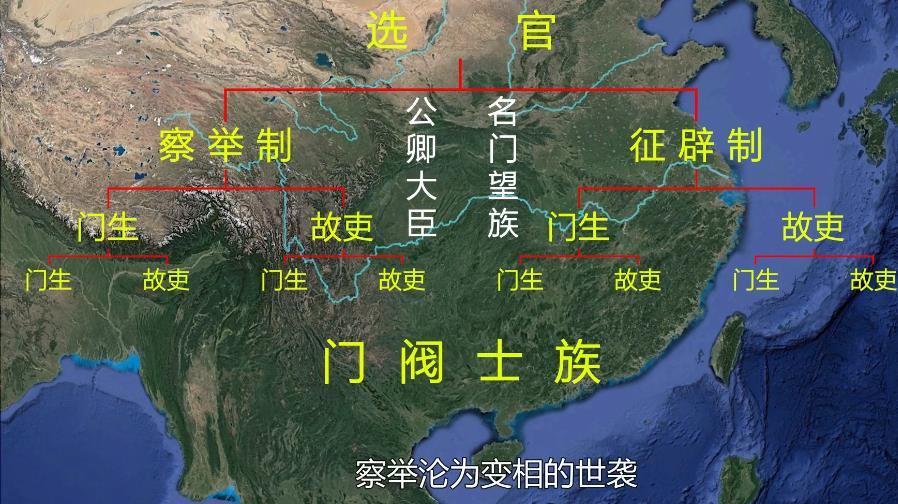

阶级是不可逾越的鸿沟乃任吏部尚书周毖、侍中伍琼等。以处士荀爽为司空。幽滞之士,多所显拔。以韩馥为冀州刺史天天盈,刘岱为兖州刺史,孔胄为豫州刺史。初平元年,馥等到官,与袁绍之徒十余人,各兴义兵,同盟讨卓,而伍琼、周珌阴为内主。——《后汉书·董卓传》

周毖被任为吏部尚书,并在他的策划下,董卓“进退天下之士,沙汰秽浊,显拔幽滞”。对被宦官所压抑的所谓“幽滞”之士,董卓也“多所显拔”,付以重任,韩馥为冀州刺史,刘岱为兖州刺史,孔伷为豫州刺史,张咨为南阳太守,张邈为陈留太守。

董卓自己的部下,吕布、牛辅、胡珍等人,所担任的不过是中郎将和校尉。董卓企图拉拢世族、名士,希望得到他们的支持;但是,对来自凉州边鄙“习于夷风”的董卓,大部分世族、名士仍然是反对的、看不起的。袁绍、曹操、袁术等人出逃洛阳,在周毖、伍琼的“忽悠”下,董卓没有通缉袁绍,反而任命他为渤海太守。

周毖、伍琼虽然得到董卓的信任,但他们却是“身在董营心在袁”,他们其实并不是真心与董卓合作。袁绍、韩馥、刘岱、张邈等人到了地方之后,掌握了权力。公元190年就联合起兵讨伐董卓,而周毖、伍琼则“阴为内主”,作为董卓身边的“卧底”进行策应。

面对声势浩大的关东联军,董卓毒杀了弘农王,同时准备迁都长安,以避其锋芒。这时候,周毖伍琼又出来劝谏。董卓因此大怒,对周毖两人说:“当初我初到洛阳,听从你们的建议,擢用名士,结果他们到了地方就起兵讨伐我,就是你们出卖了我!”于是杀了周毖、伍琼两人。

董卓出身凉州边地,又不是世家大族,只是一个边鄙之地粗鲁武人,所以董卓刚开始进入洛阳之后,希望能够拉拢名士、世家大族,希望能够取得他们的支持。但袁绍、周毖等人作为名士,向来看不起董卓,只会把他当敌人。

这就是阶级,这就是偏见,有些人永远看不起另一些人,不论你做什么……

参考文献:《三国史话》、《三国志》裴松之注、方诗铭《三国人物散论》

益丰配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。