1984年12月28日,苏州东山镇华侨公墓值班室里响起一通加密电话。电话那端,一位自称章含之的女士低声询问:“我想替乔冠华同志找一块安静的落脚地,这里能办到吗?”值班人员愣了几秒,把情况层层上报拉伯配资,然而他不知道,另一条更为复杂的线索正沿着江苏省内的公文系统疾速传递——盐城市委、省委接连收到同样的请求:乔冠华骨灰期望落葬家乡。

省里批了两句话:“热情接待,规格不宜过高;骨灰安置,由地方自定。”表面态度明确,其实留下了巨大的弹性空间,谁也不想被抓住“铺张”或“怠慢”的把柄。就此,一场围绕一位外交老兵最后归宿的拉锯战在盐城与苏州之间悄然展开。

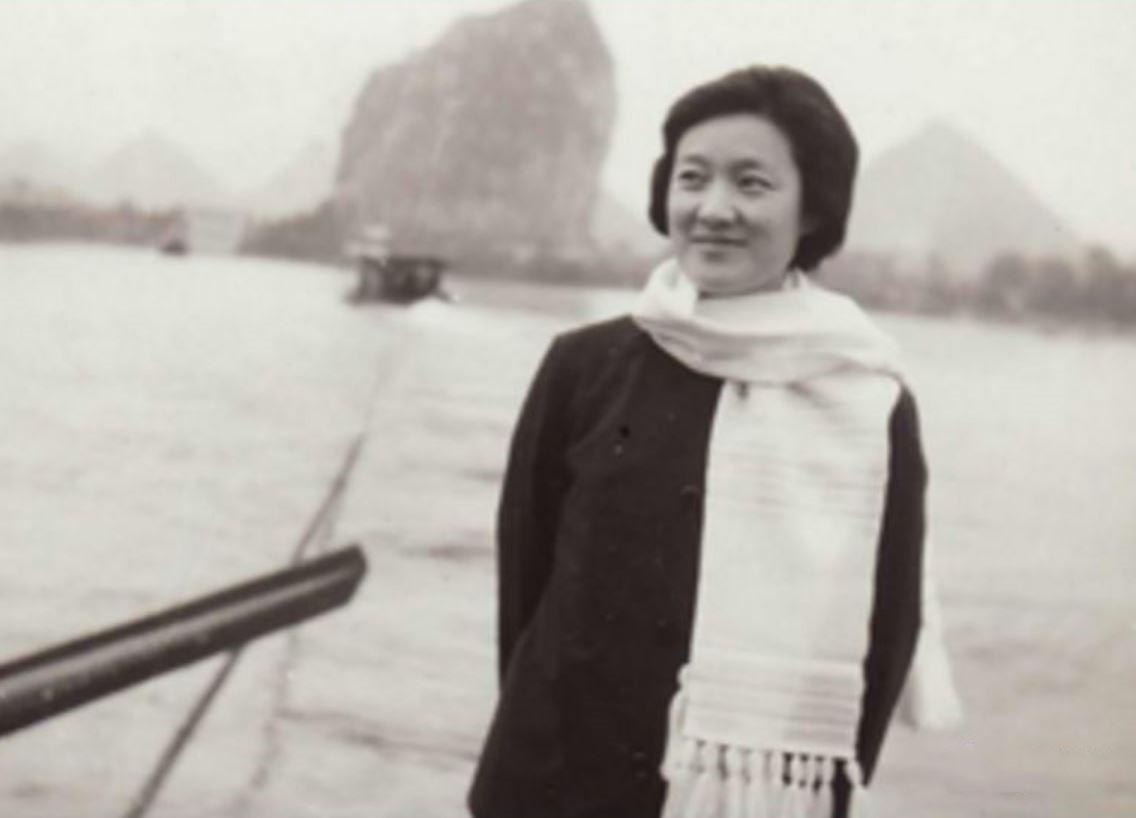

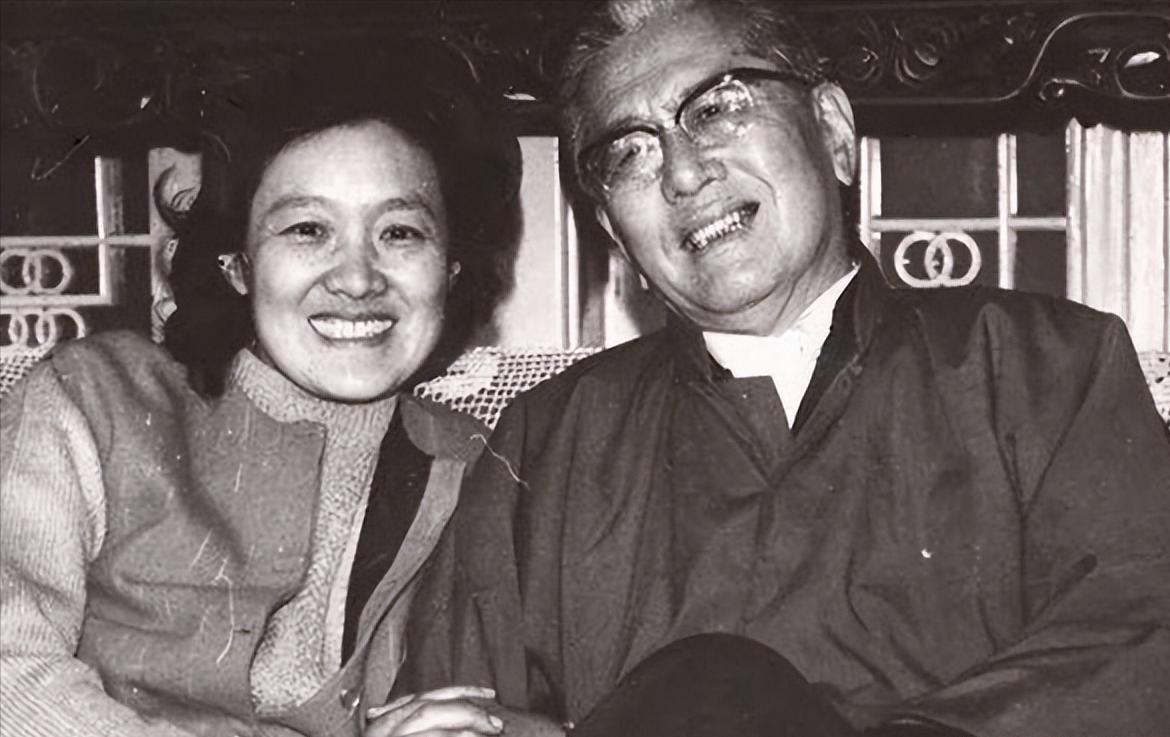

乔冠华去世是在1983年4月。他在八宝山停留了不到七十二小时,遗孀章含之遵照遗愿,把骨灰取回小小公寓。“老乔喜欢热闹,却更怕打扰。”她对好友回忆时常这么说。骨灰盒先后摆在书房、卧室角落,陪她度过四季。时针指向1984年冬季,她终于决定让故土成终点。

盐城是乔氏祖籍地,可一纸“规格不宜过高”让当地官员心里犯嘀咕。那几年,很多干部对待名人后事都谨小慎微:规格过低,有失人情;稍微隆重,又怕被指“管不住手”。地委开了两次会,一直没拿出方案。章含之只得到一句“再议”,怅然返京。

打破僵局的人叫李颢。乔冠华在延安患病时认识这位外科医生拉伯配资,两人友谊延续四十多年。1985年正月初三,李颢在苏州家中听完章含之的叙述,几乎没犹豫:“来苏州,我替他守坟。”李颢随即找到吴县负责人管正。管正翻看乔冠华履历,想起自己年轻时看见的那张联合国大会照片——鬓发浓密、双眼炯炯的乔冠华在主席台镜头前轻轻举手,俨然一国形象。他合上档案,只说了一句:“人没问题,地方给他一块山水好地。”

有意思的是,这一拍板反而让盐城紧张起来。消息传到省里,领导担心再拖下去丢了面子,赶紧责成盐城重新对接。可此刻,章含之已经在东山镇挑好墓地。太湖水面平静,远处帆影和茶山相映,正合乔冠华“寻一处静谧”的遗愿。

清明前夕,章含之携骨灰抵达苏州。墓地不大,背山面湖,一方青灰色花岗岩立碑静立其中。东山公墓经理杨其林迎上来,先敬了一个军礼:“乔部长为国出力,我们心里有数。”简单寒暄后,他轻轻问道:“家属还有其他要求吗?”章含之从手包里掏出两千元稿费,一张张压在风里颤动:“这笔钱是老乔最后一篇文章的稿酬,用来刻碑足够。”

不得不说,这一幕令在场的工作人员一时语塞。两千元,在那个年代尚属可观,却远不足以撑起一位正部级干部的“排场”。但乔冠华的选择再一次验证了他的性格——简朴、直接、不留麻烦给后人。4月5日凌晨,晨雾尚未散去,花圈围出一小片白色,低低的号角声在太湖畔回荡。仪式很短,章含之只说了两句话:“老乔,到家了。”随行者皆默然。

同年夏天,改革开放的新风已吹进江苏各级机关,历史问题的再评价接踵而来。盐城市委主动提出:“能否让乔部长真正落叶归根?”苏州方面并未阻拦,只建议保留衣冠冢供凭吊。两地磋商几次,终在1986年秋将骨灰与部分遗物迁回盐城新四军纪念园。过程中,省里再没有下达“规格”字眼,一切从简,却处处流露尊重。

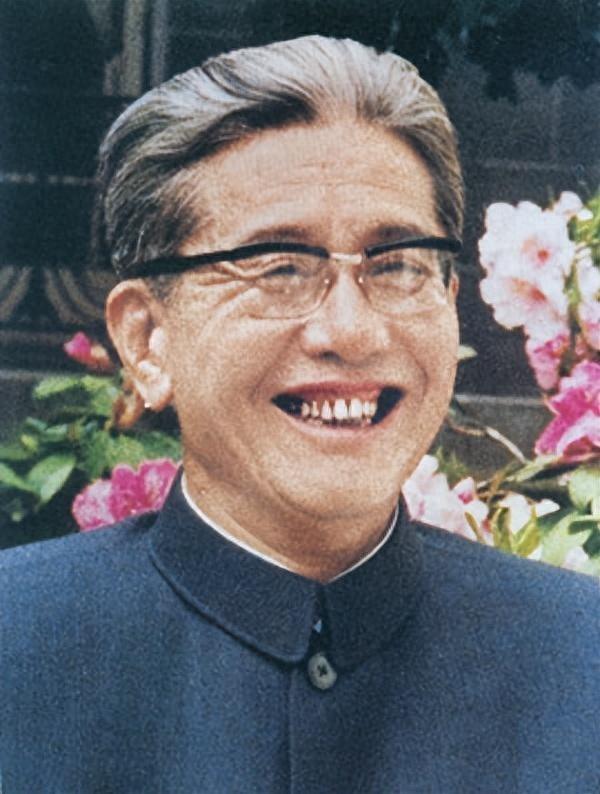

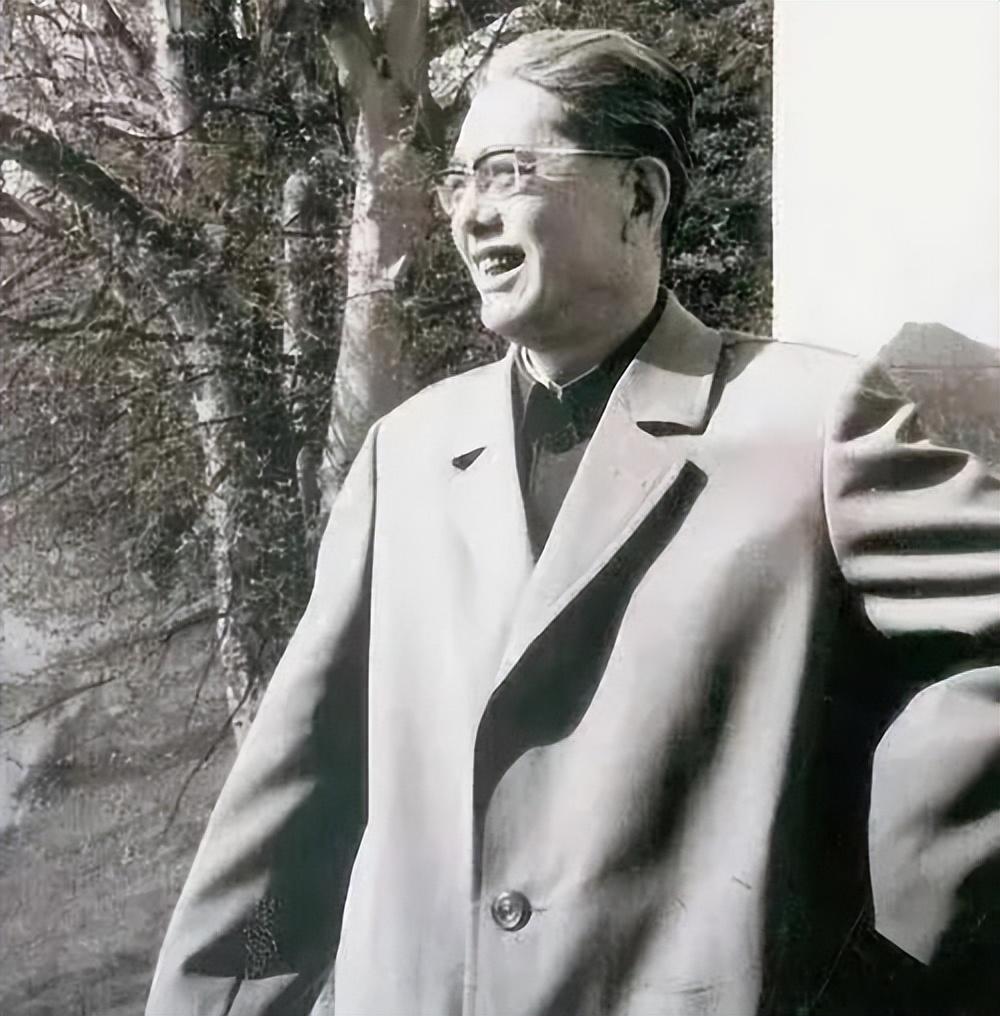

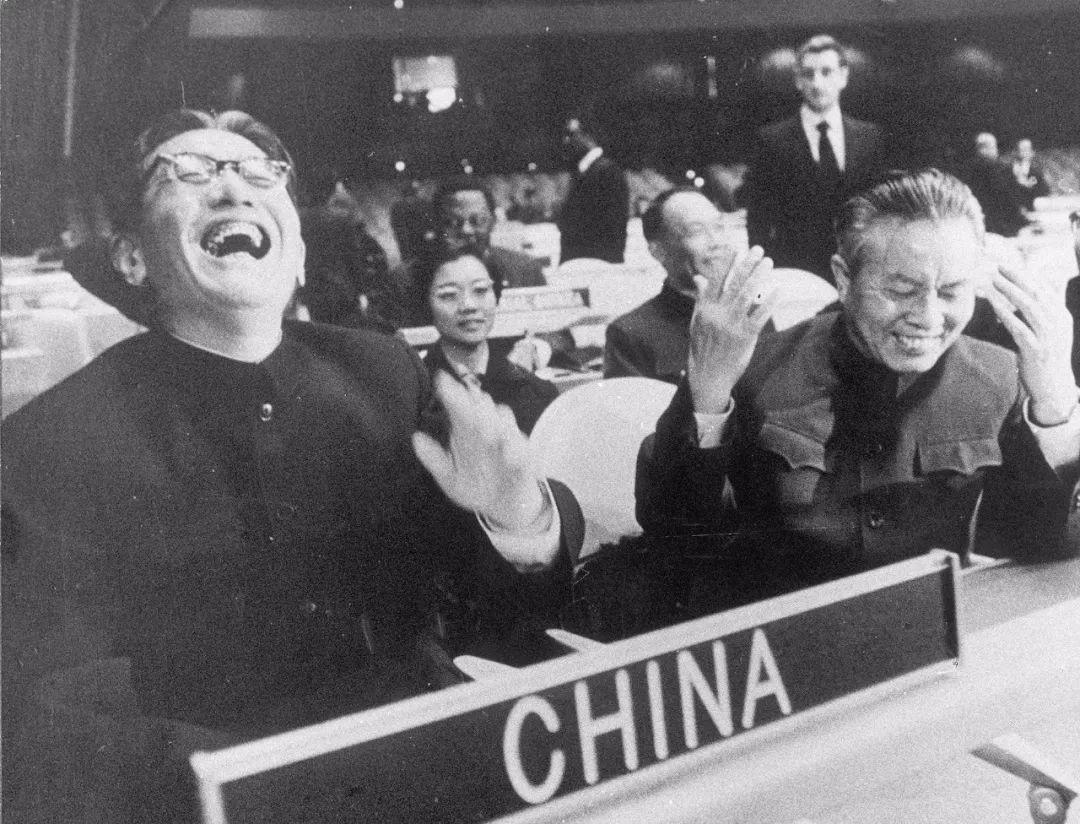

乔冠华一生曲折。延安时期,他是《新华日报》副刊的才子。建国后,入外交部,成为周恩来的得力助手。1971年,他带队进入联合国大会大厅,在全球目光中升起五星红旗。1973年的批判风波,他一度受蛊惑,但很快在公开场合向周总理道歉。周恩来回答:“我了解你,很多事并非你能左右。”这段对话,后来被外交部老同志反复提起,既是周总理的胸怀,也折射出乔冠华的坦率。

1979年后,他身体每况愈下,依旧坚持写作、授课、整理译稿。有人问他对功过怎么看,他笑道:“到最后,还是历史说了算。”如今,盐城纪念园那块青石碑上,刻着他在联合国的发言节选。碑面被风雨打磨,字迹却未模糊。当地老人每逢重阳带孙辈前来,轻声告诉孩子:“他让中国的声音第一次在世界讲坛响亮起来。”

值得一提的是,苏州东山那处旧墓并未被夷平,而是被列入太湖文化走廊的一处史迹。碑前常年摆放几束普通菊花,多来自游客自发放置。两地一冢,共同见证了一个外交家的归程,也见证了社会对于历史功过态度的变化:以事实为依据,以贡献为尺度,给功臣应有的敬意,不因短暂的争议而改变。

乔冠华的骨灰几经辗转,最后还是落在了父母曾经行走的盐阜大地上。清明时节,纪念园内人流不断,却鲜见豪华花圈,更多是普通群众手里的几枝白花。或许,这正符合那份省委批示隐藏的深意——真正的尊重,不在外在规格,而在心里。

益丰配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。